深圳40年

沧海桑田

我们感叹它的奇迹

在奋斗前行的时候

却有一批摄影工作者

用苦行僧的方式

承担了纪录深圳历史的责任

—·—

甲骨文传媒

作为深圳历史的纪录者

特别策划了《鹏城史记》系列

将隆重推出一批从未公开的历史老照片

给深圳市民呈上一个

历史文化饕餮盛宴

同时

向默默纪录深圳城市历史的摄影工作者

致敬

八名青年

三万元财政拨款

一间简陋的茅草屋

三次试刊

历时九个月

《深圳青年报》终于创刊了

……

单薄的数字背后

写满了那一代青年报人

办报之初的坎坷和执着

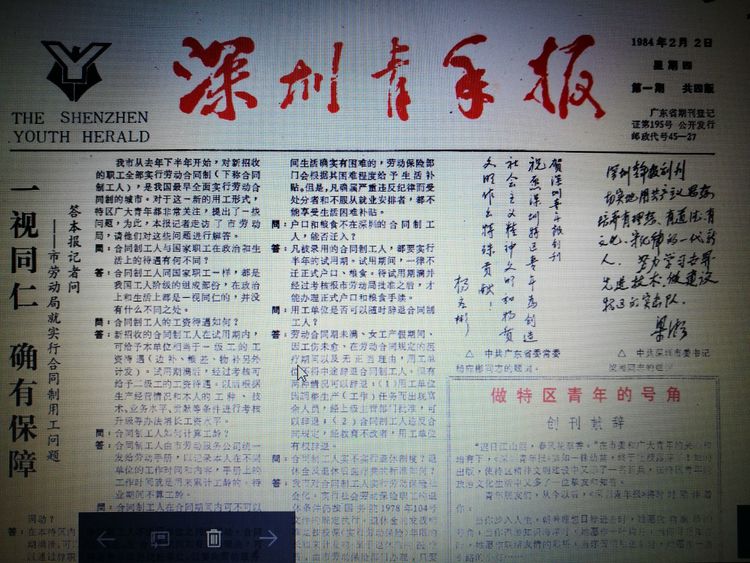

1984年2月,《深圳青年报》创刊了。

其实早在1983年5月,深圳青年报社已经成立,那么为何历时九个月,创刊号才得以发出?

1982年,刘红军从《河南日报》实习后回到暨南大学,当时广东团省委推荐他到深圳筹办《深圳青少年报》。

但刘红军看到,当时的深圳还只是三级县,不要说大学,就连中小学都很少,深圳青年获取信息资讯的途径极其有限。

因此,刘红军向团市委申请改办青年报,并亲自起草了筹办《深圳青年报》的报告。这份报告得到了时任深圳市委书记梁湘的肯定,他亲自批示,大意为:同意创办《深圳青年报》,要引导特区青年做“四有青年”,为建设深圳经济特区多做贡献。

一个星期后(1983年3月15日),深圳市委办公厅发出文件,正式批准成立深圳青年报社。

就这样,最重要的天时有了,那么地利、人和要怎么解决?

在深圳市委市政府的支持下,由刘红军牵头,用市财政拨款的3万元,在省内陆续调集了采编、摄影、美编、财务等共8名平均年龄20多岁的有志青年。

其中有刘红军的同班同学在《广州日报》工作的林瑞洲、在广东省委统战部工作的张敏毅,有曾任深圳市作家协会主席的李兰妮,有现任深圳画院国家二级美术师、著名画家陆佳,他们都放弃了原有舒适安稳的生活,毅然决然地跟随刘红军投身到特区火热的创业生活之中。

还有陈戈、刘学文、刘志兴、李坚、刘树德、吕贵品等年轻才俊。

人到齐了,就剩下办公用地没解决了。

作为《深圳青年报》的领头人,刘红军亲自向青少年宫借用了一间茅草屋作为报社的编辑部。

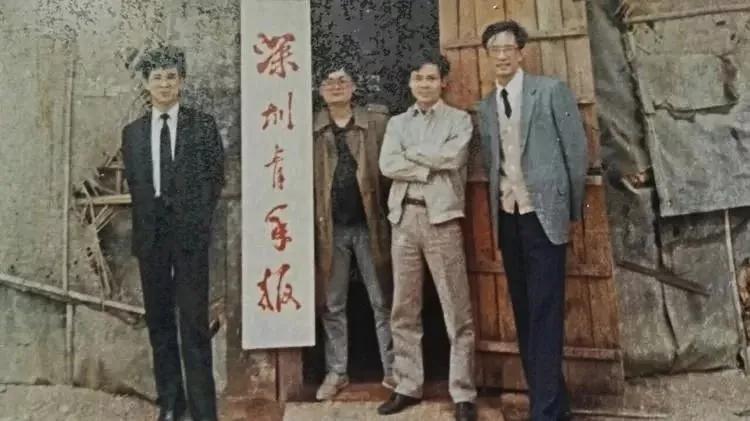

《深圳青年报》最早的编辑部办公室竟是一间茅草屋。图左至右分别为:陈戈、刘学文、钟志谦、刘红军在草棚前的留影。

《深圳青年报》最早的编辑部办公室竟是一间茅草屋。图左至右分别为:陈戈、刘学文、钟志谦、刘红军在草棚前的留影。

4月份,刘红军专程到广州美术学院,邀请著名画家关山月为《深圳青年报》题写报名。

1983年“五四青年节”那天,这个白底红字的招牌被正式挂在报社办公的草棚门前,预示着深圳青年报社成立了!

从此,这块招牌便见证着《深圳青年报》的成长故事。

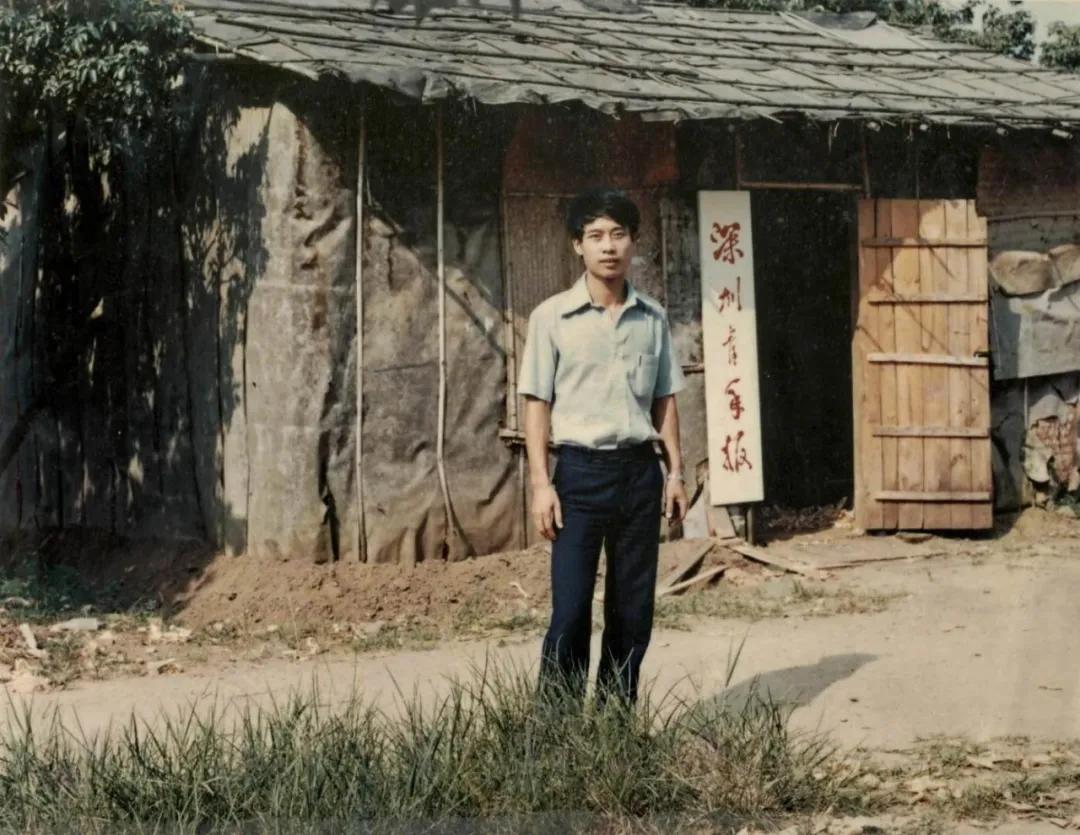

图为林瑞洲在编辑部前留影。

图为林瑞洲在编辑部前留影。

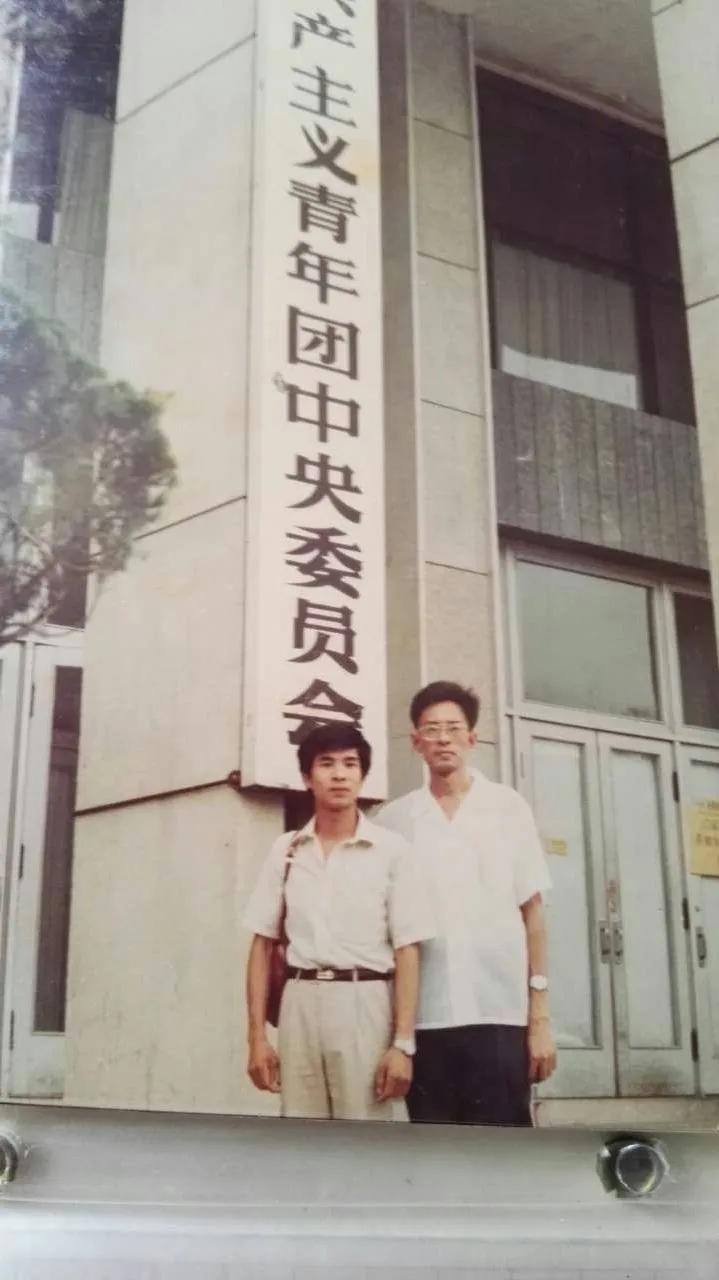

1983年7月,刘红军、陈戈和林瑞洲三人前往北京,到《中国青年报》和《北京青年报》学习取经。

图为刘红军(右)、陈戈(左)在团中央大楼前留影。

图为刘红军(右)、陈戈(左)在团中央大楼前留影。

图为刘红军(右)、陈戈(中)、林瑞洲(左)在天安门前的留影。

图为刘红军(右)、陈戈(中)、林瑞洲(左)在天安门前的留影。

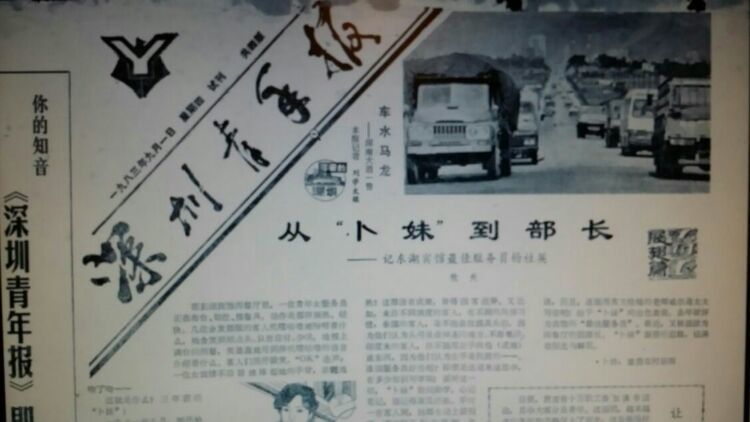

简陋的茅草屋里,艰苦而又充满挑战的青年报筹备试刊工作在如火如荼进行着。1983年9月1日,只有8个人的青年报社出版了第一期试刊。

在铅字报纸年代,这种斜报头可以说是空前绝后,充分彰显了深圳青年报人的开拓创新、敢闯敢试精神。

在铅字报纸年代,这种斜报头可以说是空前绝后,充分彰显了深圳青年报人的开拓创新、敢闯敢试精神。

1983年,《深圳青年报》出版了第二期试刊。

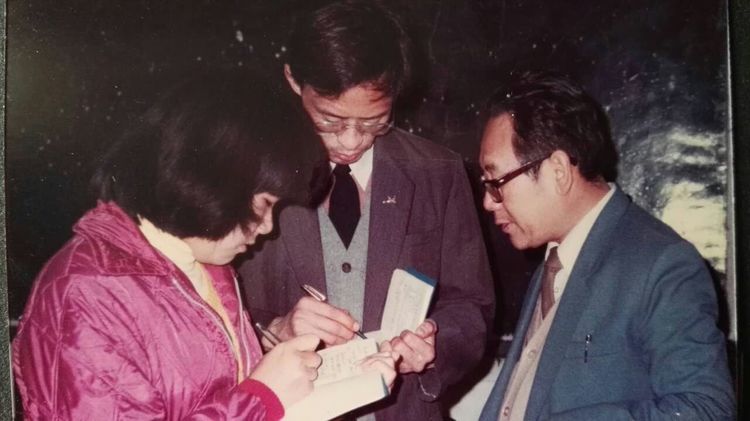

图为庆祝第二期试刊成功的新闻发布会上,陆佳向时任深圳市委政策研究室干部朱会元提问。

图为庆祝第二期试刊成功的新闻发布会上,陆佳向时任深圳市委政策研究室干部朱会元提问。

图为暨大新闻系毕业生、《深圳特区报》经济部记者傅建国前来参加青年报试刋成功的庆祝活动。

图为暨大新闻系毕业生、《深圳特区报》经济部记者傅建国前来参加青年报试刋成功的庆祝活动。

1984年2月2日(农历鼠年春节),经过三期试刊后,以刘红军为总编辑的《深圳青年报》正式创刊,为四开四版周报向全国发行。

图为1984年2月2日(农历鼠年新年)出版的《深圳青年报》创刊号头版。

图为1984年2月2日(农历鼠年新年)出版的《深圳青年报》创刊号头版。

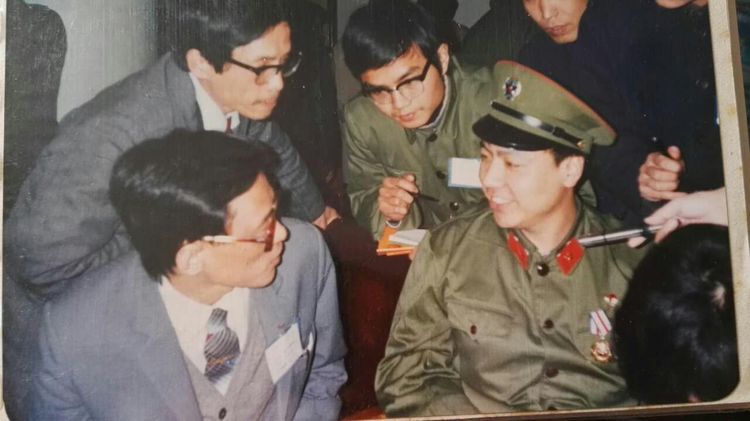

《深圳青年报》正式创刊出版后,总编辑刘红军在报社简陋的会客室里接受香港媒体的采访。

《深圳青年报》正式创刊出版后,总编辑刘红军在报社简陋的会客室里接受香港媒体的采访。

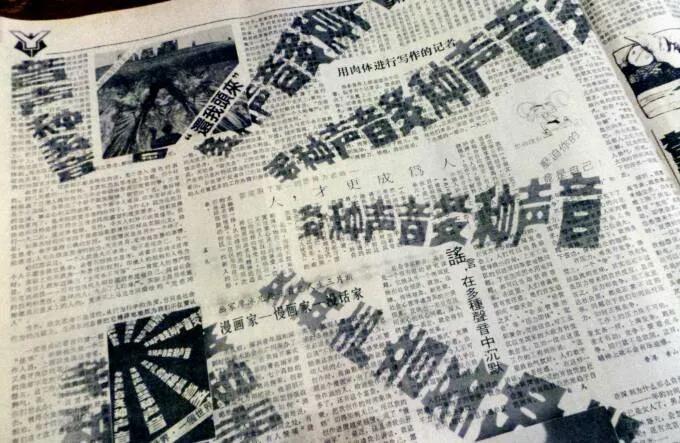

图为《深圳青年报》二版的版面,这种独出心裁,别具一格,穿透力极强的版面设计中,足见当年青年报的活力。

图为《深圳青年报》二版的版面,这种独出心裁,别具一格,穿透力极强的版面设计中,足见当年青年报的活力。

连环漫画连载《老莫逛深圳》也是青年报的一个亮点,形式生动活泼,深受青年读者欢迎。

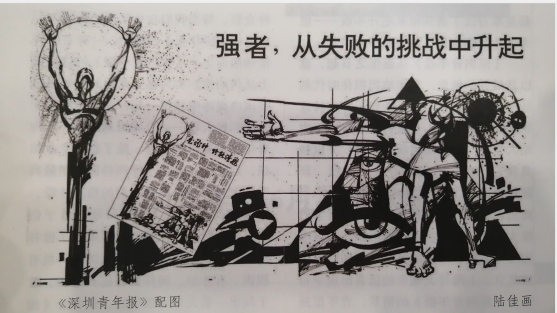

《深圳青年报》配图,作者为陆佳。

1984年2月2日,《深圳青年报》正式出版发行,由于还没委托邮局发行,所以创刊那天,报社的编辑记者以及员工全部出动,到深圳老街、车站一带卖报纸,这也成为全国新闻界独一无二的风景。

1984年2月2日(鼠年初一),青年报人上街卖完青年报的创刊号后返回报社燃放鞭炮庆祝。

1984年2月2日(鼠年初一),青年报人上街卖完青年报的创刊号后返回报社燃放鞭炮庆祝。

编辑部的故事

1984年2月5日(农历鼠年大年初四),时任深圳市委书记、市长梁湘独自一人来到位于深圳市福田区红荔路8栋104的深圳青年报社,亲切地给刚创刊的青年报人拜年。

照片中与梁湘合影的有刘红军、陈戈、林瑞洲、施耀强、杨文杰、刘志兴、梁东兵、蒋黎娃、徐华燕。

照片中与梁湘合影的有刘红军、陈戈、林瑞洲、施耀强、杨文杰、刘志兴、梁东兵、蒋黎娃、徐华燕。

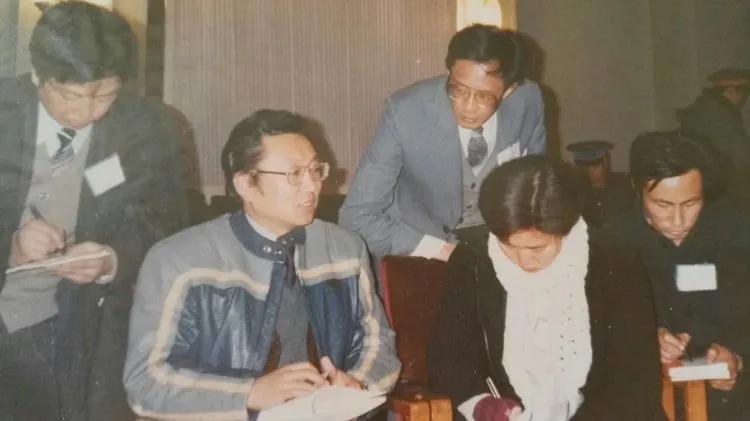

1984年底,时任共青团中央书记处书记的李源潮带队团中央调研组到深圳经济特区调研青年工作。

调研组成员在刘红军总编辑的陪同下到《深圳青年报》编辑部开展调研。

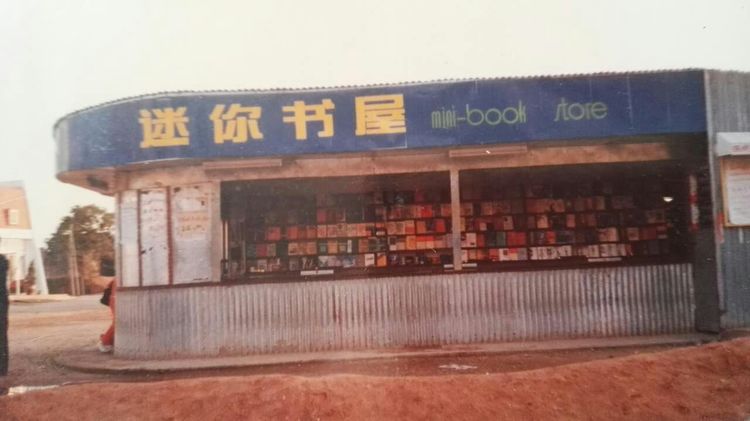

深圳经济特区创办初期,文化生活十分匮乏,唯一的书店(新华书店)位于解放路,只有100多平米,全国有成千上万的青年都涌到深圳参与特区建设,仅靠一家书店显然满足不了广大青年建设者对文化学习的业余需求,想买一些专业技术图书还要跑到100多公里外的广州去购买。

针对这种情况,1985年5月,刘红军建议以报社名义办一个书店,这个想法马上就得到报社同仁的支持。

凭着借来的6000块,刘红军向深圳青少年活动中心借用了一块靠马路边的空地,盖起了一间40多平米的铁皮屋,并起名“迷你书屋”,办了营业执照后就开业了。

深圳青年报社创办的“迷你书屋”。

深圳青年报社创办的“迷你书屋”。

当时主管工、青、妇的深圳市委常委刘波专程到青年报刚搬的“新家”——红荔路8栋104来看望报社员工。

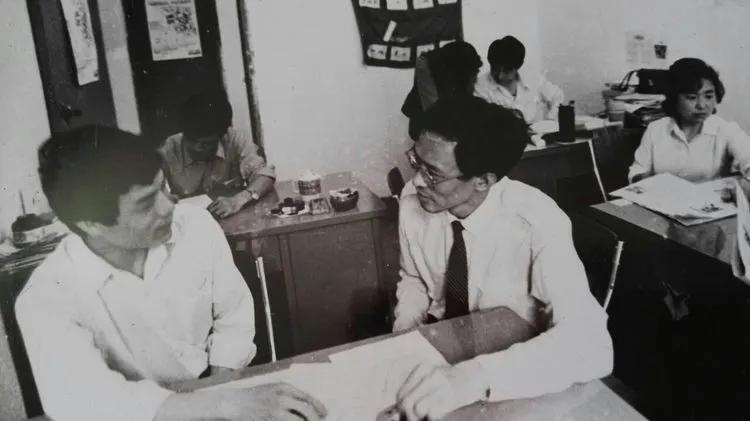

总编刘红军言传身教,亲自带着刚从农学院毕业的梁东兵进行釆访。

刘红军总编与新来的体育记者刘志兴亲切交谈,鼓励他发挥自已的专业特长,写出特区青年爱看的体育新闻。

图左为刘志兴,右为刘红军。

图左为刘志兴,右为刘红军。

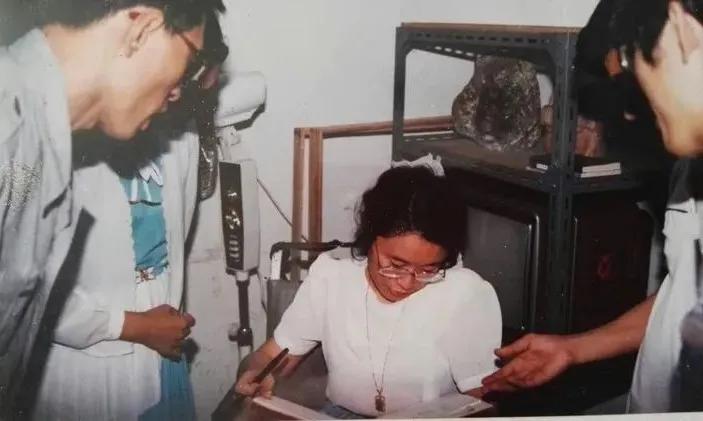

1985年7月,八十年代中国青年的楷模、“优秀共青团员”张海迪应共青团深圳市委邀请赴深圳作报告,《深圳青年报》负责采访工作。

图为张海迪在深圳青年报社接受采访。

图为张海迪在深圳青年报社接受采访。

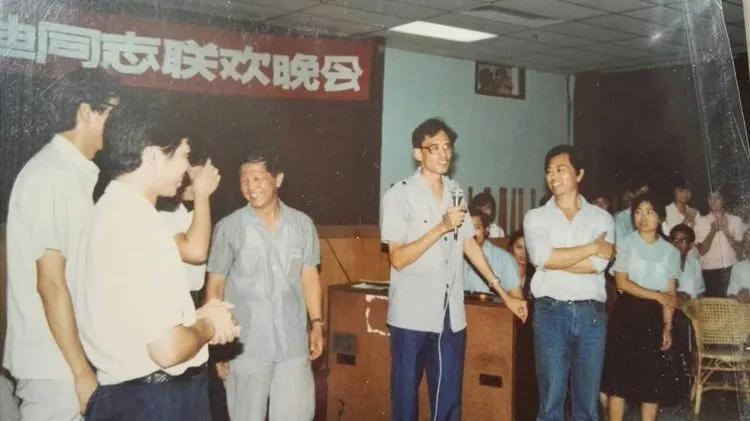

刘红军总编主持欢迎张海迪的联欢晚会。

刘红军总编主持欢迎张海迪的联欢晚会。

1985年10月,中国人民解放军英模汇报团来深作报告,其中有双目失明的战斗英雄史光柱和“老山攻坚英雄连”连长曹杰等九名成员。

图为曹杰在接受《深圳青年报》主编刘红军的采访。

图为曹杰在接受《深圳青年报》主编刘红军的采访。

1985年11月,“深圳青年十杰”诞生,各媒体记者争相与“十杰”采访交流。

二排右一为刘红军。

二排右一为刘红军。

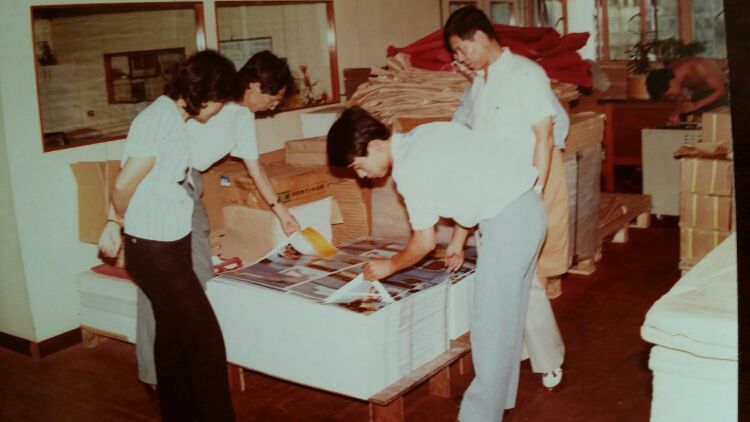

1985年,深圳青年报社应香港捷成印刷公司邀请赴港考察印刷业务。

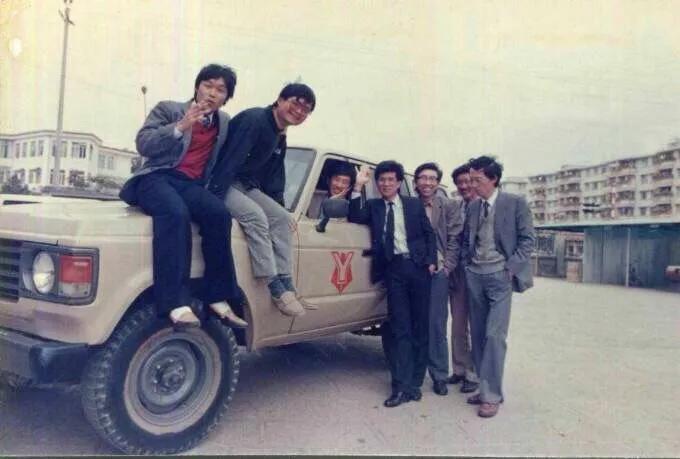

青年报同事围坐在报社买的第一辆进口吉普车旁合影。

青年报同事围坐在报社买的第一辆进口吉普车旁合影。

《深圳青年报》广告部人员合影。

《深圳青年报》广告部人员合影。

青年报人在深圳湾大酒店游乐场合影。

青年报人在深圳湾大酒店游乐场合影。

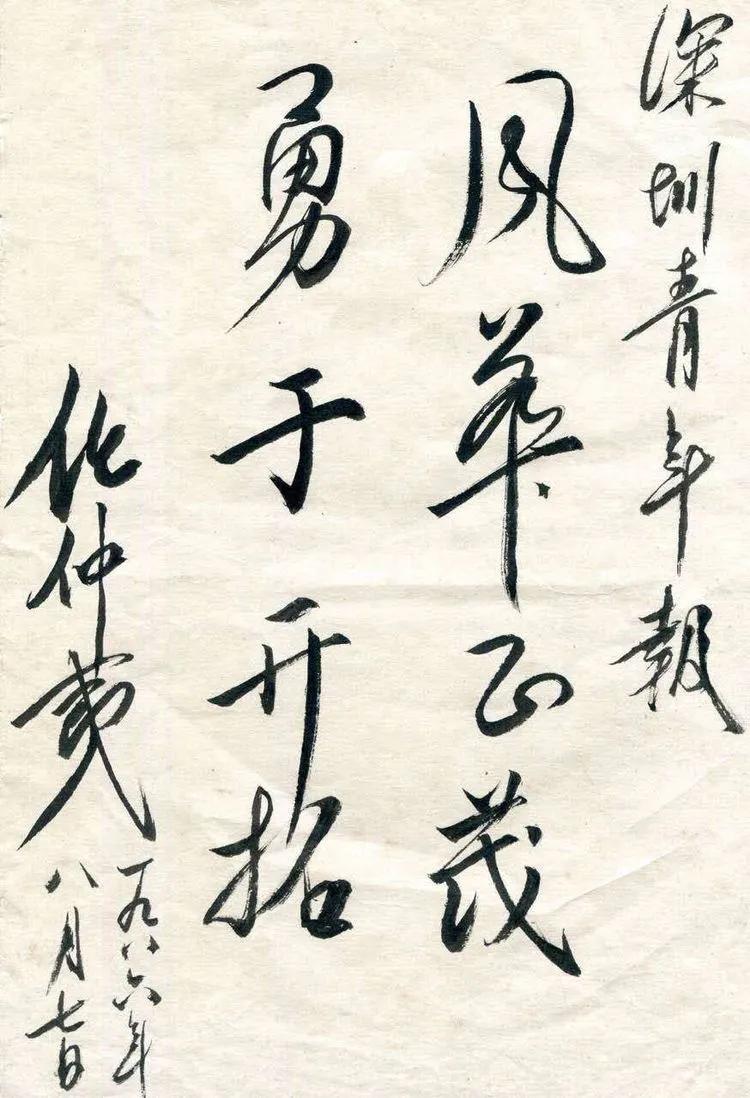

1986年8月7日,原中顾委委员,中共广东省委原第一书记任仲夷给《深圳青年报》题词:"风华正茂,勇于开拓。"

《深圳青年报》停刊前青年报人的合影。

《深圳青年报》停刊前青年报人的合影。

共青团深圳市委领导、市委宣传部干部在青年报停刊前与报社全体员工的合影。

共青团深圳市委领导、市委宣传部干部在青年报停刊前与报社全体员工的合影。

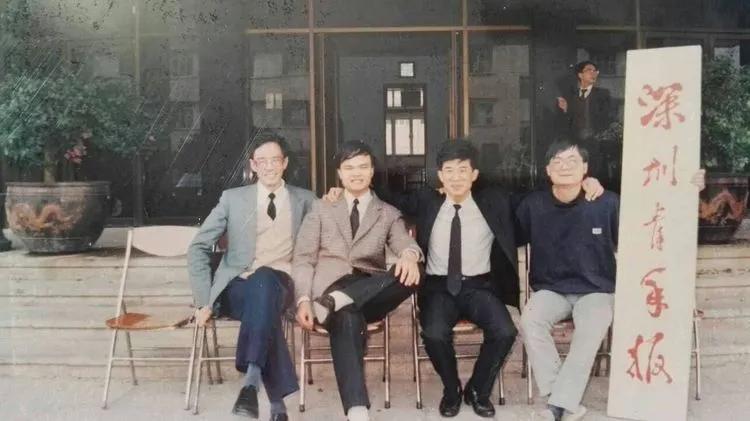

四位《深圳青年报》筹办者在停刊前的合影。图左至右分别为刘红军、陆佳、陈戈、刘学文。

四位《深圳青年报》筹办者在停刊前的合影。图左至右分别为刘红军、陆佳、陈戈、刘学文。

《深圳青年报》,文风翔实,笔调活泼,观念崭新,全面立体地报道了深圳日新月异的发展变化,发行高峰时达40多万份。

这份报纸的异军突起,给当时的深圳乃至全国的青年报业吹来一股清新另类的风。

30多年后,关于这份报纸前进路上曾遇到的种种风波、或褒或贬,都是深圳特区的创业史和新闻史上绕不开的话题。

那一代青年报人,在深圳经济特区这片热土上已完成他们对新闻的探索与追求,那股闯劲,与新闻理想有关,与改革开放有关,终将被时代所铭记。

资料提供:刘红军、陈戈、林瑞洲、陆佳等深圳青年报社同仁

撰稿:庄婷婷

校对:尹丽斯

策划:沈迎彦

版权所有

转载请联系我们